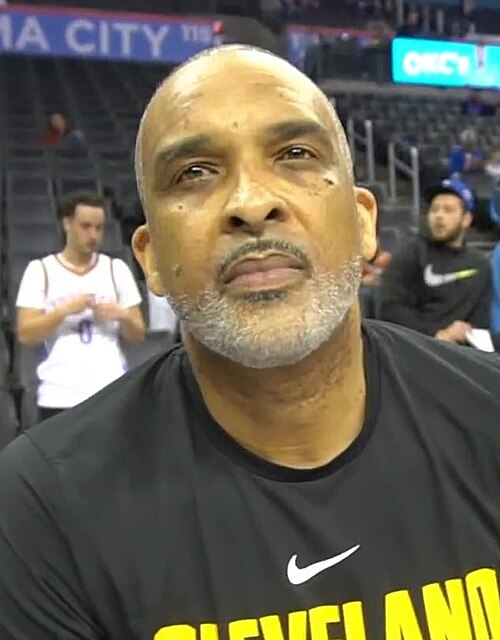

NBAで〈選手育成〉の代名詞とも言われるフィル・ハンディ。2025年夏は名古屋・IGアリーナで八村塁とともにキャンプやマスタークラスを実施し、日本の次世代と指導者に“世界基準”のスキルとマインドを届けている。コービー、レブロン、カワイらスターの信頼を集め、6年連続でNBAファイナルに関わった名コーチは、いかにしてその地位にたどり着いたのか。来日中の活動と合わせて、その人物像とキャリアを整理する。

参考ページ:Wikipedia(英語)

フィル・ハンディの経歴とは?

Philip T. Handy(フィル・ハンディ)。1971年米カリフォルニア州生まれ、現・NBAダラス・マーベリックスのアシスタントコーチ。(2025年9月現在) 選手時代は米CBAや欧州、豪州などでプレーし、引退後にスキルトレーナーとして独立。2011年にロサンゼルス・レイカーズで選手育成コーチとしてNBA入りし、クリーブランド、トロント、レイカーズで実績を重ねて3度の優勝に携わった。

コーチになるまでの道のり

1) 選手時代:多国籍リーグでの実戦経験

ハワイ大学で主力を務めた後、1995年NBAドラフトでは指名されず。その後ゴールデンステート・ウォリアーズやポートランド・トレイルブレイザーズのトライアウトに参加したが、契約には至らなかった。

プロ入り後は米CBA(オマハ・レイサーズ/グランドラピッズ・マッカーズ/ラクロス・ボブキャッツ)を経て、欧州・豪州(フランス、英国マンチェスター・ジャイアンツ、NBLのメルボルン・タイガース、ウエスト・シドニー・レイザーズなど)でキャリアを継続。英国ではブリティッシュ・バスケットボール・リーグ(BBL)優勝を経験し、CBAではオール・ルーキー・ファーストチームに選出された。

2) 引退後:スキルトレーナーとして独立

現役を終えると、個人スキルの指導でプロ選手を支える事業を起ち上げ、的確な“目と教え方”でNBA選手の信頼を獲得。これが後のNBAコーチングキャリアの土台となる。

3) NBAコーチとしてのキャリア:レイカーズ→キャブス→ラプターズ→レイカーズ⇒マーベリックス

| 期間 | 所属 | 役割 |

|---|---|---|

| 2011–2013 | ロサンゼルス・レイカーズ | 選手育成(Player Development) |

| 2013–2018 | クリーブランド・キャバリアーズ | アシスタントコーチ |

| 2018–2019 | トロント・ラプターズ | アシスタントコーチ |

| 2019–2024 | ロサンゼルス・レイカーズ | アシスタントコーチ |

| 2025 | Unrivaled(Mist BC) | 初のヘッドコーチ |

| 2025– | ダラス・マーベリックス | アシスタントコーチ |

2015–2020の6季連続でNBAファイナルに臨み、2016(CLE)、2019(TOR)、2020(LAL)で優勝。スターの“耳をつかむ”対話力と、実戦的でシンプルなドリル設計が評価されている。

来日中の活動(2025年8月・名古屋)

- 八村塁が主催する「BLACK SAMURAI 2025 THE CAMP」のメインコーチを務め、中高生や指導者にオンコートで直接指導。

- 指導者向け「Phil Handy Master Class – Pro Mindset, Pro Method –」をIGアリーナで開催。

- キャンプ最終日にはショーケース形式の公開イベントも実施。

いずれも「日本の育成・指導環境を世界レベルへ近づける」ことを掲げ、技術だけでなく〈準備・判断・メンタリティ〉までを含む包括的なコーチングを展開している。

八村塁との信頼関係

レイカーズ合流直後からハンディは八村の専任に近い形で寄り添い、試合中のショット選択からオフコートの準備、映像分析まで細部を徹底。八村はたびたび「自信を与えてくれた」「シュートに迷った時はハンディの言葉に立ち返る」と語っている。

“Do you trust me? … You’ve got to just shoot the ball.”(「オレを信じるか?…躊躇うな、撃て」)

— タイムアウト中に八村へ掛けられたハンディの言葉(試合後インタビューより)

2023年プレーオフでの高確率な3Pや、オフの個別ワークアウト(海外合宿を含む)でも両者の二人三脚は一貫。ハンディは「状況判断と“打つ準備”」を最重要テーマに置き、八村は「その指導で自信と役割が明確になった」と繰り返し感謝を口にする。レイカーズのコーチ陣が刷新された後も、八村のワークでハンディの存在が話題になるなど、両者の結びつきは“継続する信頼関係”として広く知られている。

フィルハンディの指導哲学

- 判断の速さと準備:打つ/止める/運ぶの三択を、常にゲームスピードで意思決定。

- 反復より“再現”:練習から試合の状況を“再現”し、同じ判断とテンポで実行することを徹底。

- 言語化と自信:短いキーワードで迷いを断ち、選手の自信と役割を明確化。

- LakersNation(英語)/八村がハンディの指導を称賛(試合中の「Do you trust me?」発言)

- LakersNation(英語)/2023プレーオフのシュート改善をハンディに感謝

- Silver Screen & Roll(英語)/2011年にレイカーズでコーチング開始の経緯

- Los Angeles Lakers公式(英語)/独立トレーナーからレイカーズ入りした背景

- Andscape(英語)/Unrivaledヘッドコーチ就任

- HoopsRumors(英語)/マーベリックスのアシスタント就任

- The Dallas Morning News(英語)/マーベリックスの新コーチ陣記事

- Wikipedia(英語)/経歴の全体像

コメントはお気軽に ご意見やご感想、ご質問などはこちらへお寄せください。